材料や工程の無駄を省いて、木版画に適した原画を描く

木版画の原画となる版下絵(はんしたえ)を描くのが「絵師」です。かつては、現在のいわゆる出版社である「版元(はんもと)」と専属契約を交わしたり、葛飾北斎など人気絵師の場合は独立して版下絵作りを請け負いました。

絵師は版下絵を作るにあたり、制作にかかる予算や期間をふまえて、材料や工程の無駄を省き、職人が効率よく動けるように全体の構成を考えて木版画に適した図案を手がけます。

竹中木版印刷所では、絵画や仏教を学ぶ職人自らが手を動かして描くことにより、日々伝統工芸と向き合う職人ならではの筆遣いが、歴史の奥深さをも感じる仕上がりとなります。

伝統木版画の版下の作り方

図案を構成する

制作期間や予算をふまえて、必要最低限の色数で構図に工夫をこらすことで最大の表現をします。本来と同じように、基本的には絵筆で神仏や文字、風景などの版下絵を描きます。現在では、必要に応じて肉筆だけでなく、コンピューターのデジタルイラストや写真など様々な平面描写をもとにした版下絵を使用する場合もあります。

校合摺り(きょうごうずり)に彩色する

校合摺りとよばれる、多色の場合に色版(いろはん)の版下絵となる墨摺りの絵に手描きで彩色を行い、彫師への指示を書き込みます。その昔、版下絵は版木に貼り付けて彫師が板を彫るため、残ることはほぼありませんでした。

絵を描くことから木版を制作した事例

版木復刻・新調 岩屋寺「十三仏像・不動明王像」

参詣されるお遍路さんの装束に摺りを施すための江戸期から使い続けられてきた版木の新調を承りました。元の版木から摺りだした木版画を元に、当印刷所の職人が新しく絵を描いて木版を制作しました。

十三仏像

仏様により手で結ばれる印や道具が異なるため、それぞれの意味をご教授いただいて理解することからスタート。特に繊細な彫りが必要となる表情は、職人の高い技術によって見事にもとの版木が作られた当時の面影が蘇りました。

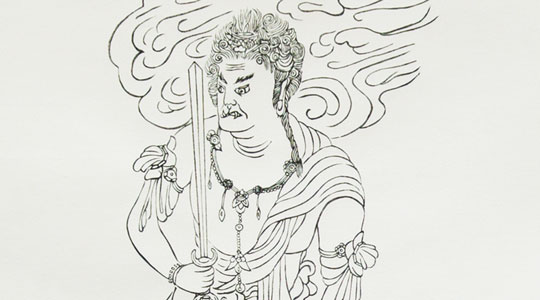

不動明王像

岩屋寺のご本尊である不動明王像は、余分な墨が線を覆い、細かい描写が失われている状態でした。新調によって本来の怒りの形相が蘇り、邪ににらみを効かせた堂々たる厳しい表情の不動明王が再び表れました。